一、600亿不设KPI:长期主义还是“反管理”?

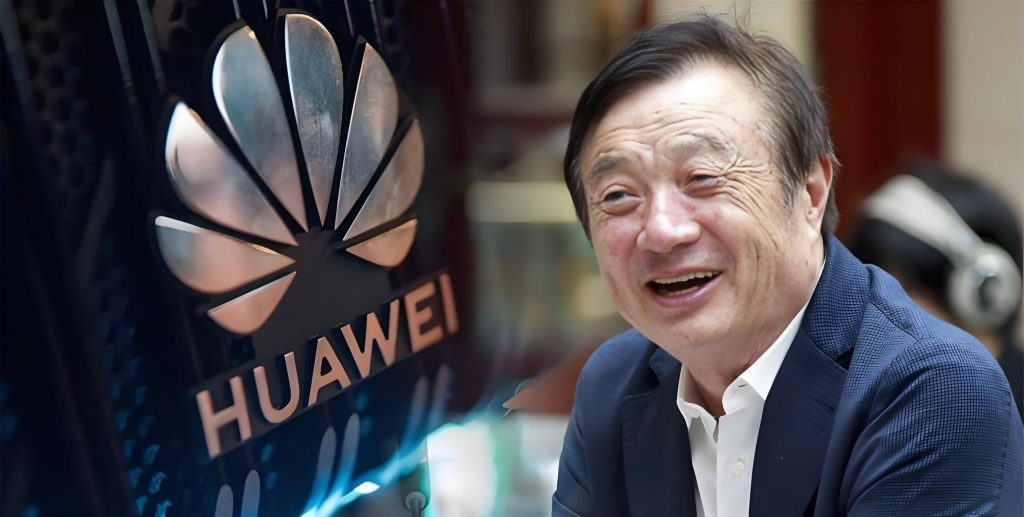

在《人民日报》2025年6月10日对任正非的万字专访中,任正非的一段话在业界引发震动:“华为在基础研究上投了600亿,不考核,不追指标。”在很多企业家看来,这是不可想象的。在一个习惯了“结果导向”和“绩效驱动”的商业世界里,“不设KPI”的投入,简直就是一种反管理的“异端”。

但任正非不是在反管理,而是在重构管理。他所要突破的,不是成本预算的约束,也不是科学家懒惰的风险,而是整个企业对短期主义的路径依赖。

在华为,基础研究不是为下一代产品服务的“后备粮仓”,而是直接嵌入到组织战略的“底层代码”之中。任正非讲得很直白:“我们不是为了当下的成功而研究,是为了十年后的生存而赌。”

KPI体系的本质,是让组织做“看得见的事”,而基础研究恰恰是一种“看不见”的事:没有明确需求、没有可预测路径、没有短期回报,甚至没有最终成果的确定性。

这就需要管理者有一种超越管理的“战略定力”——不是用制度压迫科学家产出结果,而是用组织容错、资源耐心和战略耐力,为“未来的可能性”搭建平台。

这不是传统意义上的“管理精细化”,而是一种战略性组织设计:用制度不干预科研的自由度,用预算不设条件的信任,去换取科技突围的主动权。

在今天这个时代,真正有前途的企业,往往不是那些把利润做到极致的“成本冠军”,而是那些敢于在无人处“埋下种子”的战略耐力型组织。

任正非的600亿,不是随意的撒钱,而是对“时间、空间、人才、文化”这四个变量的战略布局。它不是“不考核”,而是“考未来”。

二、企业为何必须“种树养根”?

如果说产品研发是“结果导向”的技术创新,那基础研究更像是一种“生根导向”的知识建构。在任正非眼中,没有坚实的根,就长不出高耸的树;没有自主的基础理论,就始终依赖别人的技术土壤。

华为这家企业之所以在全球技术封锁中依然能够顽强生长,关键就在于它并非一味追逐“短期的果实”,而是早在二十年前就开始有意识地“种根”。

任正非反复强调:“我们不能只在别人的技术大厦里粉刷墙壁,而要学习如何去打地基。”这并不是夸张的比喻,而是华为科研战略的真实写照。

比如,为了突破操作系统核心瓶颈,华为早早投入自研微内核技术,从“最底层”的架构安全与高并发场景设计出发;在通信技术上,从最初跟跑3G到主导5G标准制定,背后靠的是长年积累的数学建模、信号处理、调制算法等基础能力。

基础研究不是用来出“产品”,而是用来构建“可能性”。它不解决“有没有”的问题,而是解决“从哪里来”“往哪里去”的根本逻辑。

中国大量企业在过去几十年里习惯了“集成创新”——把已有技术组合优化,从市场中找效率。这种方式在前技术周期中有效,但面对未来技术的不确定性,这种路径往往只剩“可用”而非“领先”。

正因如此,任正非才多次提醒:“未来的科技战争,不是比谁造得更快,而是比谁想得更深。”企业不能永远在技术终端和商业应用层“捡果子”,而必须有人去源头“种树”,甚至在干旱中“养根”。

这是技术突围的根本——不是赌机遇,而是建根系;不是求速成,而是沉下去。

在这个意义上,“600亿不考核”不是一场冒险,而是一场“根治焦虑”的深耕实践——为了未来不被卡脖子,今天就要在地底下苦熬十年,哪怕看不见成果,也不放弃供养。

“当别人还在修高楼的时候,我们就要有人去修地下室。”这才是企业“生生不息”的真正力量。

三、“黄大年茶思屋”:一间屋子背后的科研机制设计

在华为坂田基地,有一个小空间叫“黄大年茶思屋”。名字朴素,故事不凡。任正非说:“我们要给科学家一间可以静下来喝茶、思考、发呆的地方。”这不是情怀,而是组织机制设计的重大创新。

在多数企业里,研发场所是“项目中心”:项目任务、时间节点、阶段验收,一个个KPI构成了科研的“跑道”。但在华为,这间“茶思屋”代表的是另一种逻辑——不是用指标管科研,而是用空间养思想。

任正非不止一次提出,基础研究不设命题、不设路线、不设评价周期,而是只设“三件事”:

- 选对人;

- 给平台;

- 保底线。

这背后,是对科研活动本质的深刻理解:基础研究不是工程复刻,而是创造性探索;不是被管控的任务,而是被激发的好奇心。

“黄大年茶思屋”的命名,既是纪念那位“心有大我、至诚报国”的科学家,也是一种制度倡议——在企业里,也要为科学家搭建“有温度、有尊严、有宁静”的栖息地。

这一做法打破了传统企业“以产值论英雄”的研发制度,把科学家真正从“螺丝钉”中释放出来,转向“源头创新”的策源角色。它不是给科研减压,而是给思想松绑。

有人可能会问,这样的机制不怕浪费吗?任正非的回答很简单:“人才如果被考核机制掐死了,那才是最大的浪费。”

在“茶思屋”里,科学家可以无所事事地思考,可以在没有方向的黑暗里点灯,也可以在无数失败中积累经验。这种容错、容疑、容慢的机制,正是基础研究不可或缺的土壤。

这既是一种科研生态的建设,也是一种组织文化的重塑。它告诉我们:企业想走远,不能只管“做多少”,更要关心“想什么”;不能只盯“短期回报”,更要托举“长期价值”。

“黄大年茶思屋”,不只是一个房间,而是一个象征——象征着一个企业如何把“科学家”当作战略资源来养,而不是当作研发工具来用。

四、顾问视角:基础研究与企业战略的融合机制

在传统管理视角下,基础研究常常被视为“非主营业务”——投入高、产出慢、不确定强。但在任正非的战略认知中,基础研究从来不是“战略之外”,而是战略之基。

咨询行业有一个常用概念,叫“战略-能力-资源匹配”(S-C-R),即企业战略必须落在具备的能力上,而能力的形成依赖长期资源积累。从这个视角看,基础研究正是能力建设的源头模块。

任正非深谙这一点。他曾坦言:“一旦战略需要转向,但我们能力跟不上,就只能看着方向流泪。”这就是为什么华为要提前十年部署、构建知识库、锻造技术韧性——不是为了今天的战斗,而是为了承受明天的变局。

那么,企业该如何将基础研究纳入战略机制中?我们从管理咨询的经验中,归纳出三条可供借鉴的路径:

(1)从资源配置上,确立“科研优先级”

华为把基础研究从“成本中心”转为“战略资产”。不设考核,不代表不设评估,而是构建一个不同逻辑的评价体系:以研究进展、原理突破、知识共享为核心指标,弱化对“直接产品化”的期待。

这背后,是一种从“短期投入产出比”到“长期价值沉淀比”的评价哲学转变。

(2)从组织结构上,设立“科研特区”

基础研究和应用研发在管理模式上完全不同。前者更需“自由探索+平台支撑”,后者更强调“任务导向+项目牵引”。

华为用“2012实验室”等机构,将科研人员从业务部门中独立出来,构建“宽松、不受打扰、但方向清晰”的科研特区。其目标不是“快速出成果”,而是“稳定产思想”。

(3)从文化建设上,倡导“耐心与敬畏”

华为内部形成了对“慢科研”的理解文化。任正非多次引用:“技术创新要经历黑暗的隧道期,我们不能等看到光才动手。”

企业文化若不崇尚“科研的长期主义”,基础研究就始终只是“盆景”而非“根基”。而任正非所构建的,是一种对科学、对人才、对未来的“组织敬畏”。

在华为,基础研究不是战略的附庸,而是战略的前锋;不是成本的负担,而是未来的支点。

“600亿不考核”,不是任正非的一时之举,而是一整套战略组织机制的深层体现。它颠覆了传统企业“以快取胜、以稳求稳”的发展路径,改写了企业与知识、与科技、与未来之间的根本关系。

这正是中国企业最需要汲取的力量:当管理学的逻辑无法解释未来,唯有战略科学与基础研究的融合,才能真正托起技术强国的梦想。